توجّه السعوديّة نحو الصين: الخيارات والدلالات [4/4]: واشنطن، طهران، و«الواقعيّة»

الشراكة الإقليمية للصين مع السعودية، وما يترتّب عليها من بناء حضور متنوّع ومستدام لبكين في الشرق الأوسط عموماً وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص، ألا تثير هذه الشراكة الناشئة حفيظة وقلق الولايات المتحدة الأميركية، الحليف التاريخي للسعودية على امتداد ما يقرب من ثمانين عاماً، ولا سيما في ظل التنافس القائم بين الصين والولايات المتحدة الأميركية؟

بمعنى آخر، يمكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى وأبعد من مسألة إثارة القلق: إلى أيّ حدّ يمكن للتوترات بين الولايات المتحدة والصين أن تمتدّ إلى الخليج؟ فالصين تحصل على 40٪ من نفطها من دول الخليج، وتعتمد بشكل متزايد على استيراد الغاز الطبيعي من قطر، وتحتفظ الولايات المتحدة بما بين 60 ألفاً إلى 80 ألف جندي يتمركزون في منطقة الخليج.

المثلّث الصيني – السعودي – الأميركي

من الأهمية بمكان أن نفهم جوهر العلاقات الصينية – السعودية، فهي كانت، ولا تزال، علاقة تجارية إلى حدّ كبير وهي تدور حول النفط، والصين أكبر شريك تجاري اقتصادي للسعودية لأن الصين أكبر مستورد للنفط السعودي. وساهمت التطورات في السنوات العشر الأخيرة في كلا البلدين في دفع التعاون الاقتصادي بينهما نحو آفاق غير محدودة، فمن المتوقع أن تتراوح قيمة «مبادرة الحزام والطريق» من 1.2 تريليون إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2027، جزء منها سيصرف في الخليج، في حين أن ما رصد من مصادر تمويل لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي أو «الرؤية» السعودية، بحلول عام 2030، جعل هذه الشراكة تحت محط الأنظار. ومع ذلك، هناك القليل من التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

لا يبدو أن أيّاً من توريد النفط أو مشاريع البنية التحتية أو غيرها من الأمور ما يزعج الولايات المتحدة بشكل خاص؛ ما يشعر واشنطن بالقلق هو أن السعوديين قد يسمحون للصين ببناء منشآت مدنية تخفي غرضاً عسكرياً – على غرار التحرّك الذي أثار الخلافات الأميركية الأخيرة مع الكيان الصهيوني (في ما يتعلق بالإدارة الصينية لأقسام من ميناء حيفا). وبحسب تقديرات الخبراء الأميركيين أنه، في المدى المنظور، لا يوجد سبب لتوقع أن ينشئ الصينيون أي قاعدة عسكرية في السعودية، لكن لا ينبغي استبعاد هذا الاحتمال في العقود القادمة. ففي نهاية المطاف يخشى أن تسعى الصين إلى تحويل نفوذها الاقتصادي في المملكة إلى نفوذ سياسي، كما هي الحال في دول مثل باكستان والفيليبين.

ثمّة مصدر آخر للقلق لدى العديد من صانعي السياسة الأميركيين من أن تنجح الصين في التأثير على السعوديين وجعلهم أداة – ولو من غير قصد – في جهود بكين لتقويض الهيمنة الأميركية على الأسواق المالية العالمية. وقد تصاعدت هذه المخاوف بشكل حادّ منذ أن أعلن نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري في آب 2017 أن المملكة تعتزم تغطية عجز ميزانيتها جزئياً باليوان الصيني لتقليل اعتمادها المالي على الدولار الأميركي. من جهتهم، أعرب العديد من الاقتصاديين الأميركيين عن قلقهم من استعداد السعودية للاقتراض باليوان الصيني، حيث قد يتسبب قرار الرياض في تخلّي الدول الأخرى المصدرة للنفط عن الدولار الأميركي لمصلحة «اليوان البترولي».

وفي خطابه في قمة الرياض الأخيرة في كانون الأول الماضي، قال الرئيس الصيني شي إنه من الآن فصاعداً، ستستخدم الصين اليوان في تجارة النفط من خلال بورصة شنغهاي للبترول وتبادل الغاز الوطني، ودعا دول الخليج العربية إلى التعامل مع بورصة شنغهاي.

وقد سبق للرياض أن هددت بالتخلّي عن استخدام الدولار في تجارة النفط في مواجهة تشريع أميركي محتمل يعرّض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار، ومن شأن أيّ تحرك سعودي من هذا النوع أن يمثّل زلزالاً سياسياً واقتصادياً يهزّ العلاقات السعودية – الأميركية برمّتها.

ومن بين المسائل الشائكة التي تعكّر صفو العلاقات بين واشنطن والرياض، يبرز التعاون الصيني – السعودي في مجال الطاقة النووية، وتعدّ هذه القضية في غاية الحساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تمتلك السعودية كل الحق في تطوير برنامجها النووي السلمي، ولديها كل الأسباب للقيام بذلك. وهنا يكمن التعقيد ويثير المخاوف لدى واشنطن أنه عندما تمتلك المملكة قدرات نووية لأغراض الطاقة أو سواها من الاستخدامات السلمية وتحصل على التكنولوجيا اللازمة، من يضمن حينها أن لا تستخدم السعودية هذه القدرات والتكنولوجيا نفسها لصنع أسلحة نووية في شرق أوسط توجد فيه «إسرائيل» الابن المدلّل للولايات المتحدة؟

لأكثر من اعتبار، اندفعت واشنطن للفوز بالمناقصة التي أعلن عنها هاشم يماني، رئيس «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة»، وبدأت إدارة ترامب مفاوضات رسمية مع السعودية في شباط 2018، على الرغم من أن المفاوضات كانت متقطعة منذ عام 2012. وقاد المفاوضات وزير الطاقة ريك بيري، الذي منح «تصاريح سرية» لستّ شركات أميركية لتقديم التكنولوجيا النووية والدعم الفني للمملكة. تُمنح مثل هذه الموافقات من خلال تصاريح الجزء 810 وفقاً للتشريعات الأميركية التي تسمح للشركات بالقيام بأعمال أولية بشأن الطاقة النووية عند التعاون النووي مع دولة أخرى.

وخلال المفاوضات مع السعوديين، كانت الإدارة الأميركية تضغط على المملكة للالتزام بالتخلي عن القدرة على تصنيع الوقود النووي، واستغرقت المفاوضات بعضاً من الوقت، وأصرّت السعودية على أنها لن تتخلى عن التخصيب وإعادة المعالجة، وهو ما لم يكن مطلوباً من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في تعاملهم مع الدول الأخرى في المجال النووي، أرسى الأميركيون قواعد وأحكاماً خاصة بهم؛ صيغ مصطلح «المعيار الذهبي» (Gold Standard) خلال نهاية إدارة جورج دبليو بوش عندما وُقّعت الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في كانون الثاني 2009، وأعلن أنها المعيار الجديد لاتفاقيات التعاون النووي مع الدول الأخرى، يومها وافقت دولة الإمارات طواعية على هذا النهج لبرنامجها النووي الخاص.

أظهر الكونغرس دعماً من الحزبين لكل من تشجيع أحكام «المعيار الذهبي» ودور أكثر نشاطاً للكونغرس في الإشراف على المفاوضات الجارية مع السعودية على وجه التحديد، وأعرب أعضاء في الكونغرس عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بتضارب المصالح المحتمل لكبار مسؤولي الإدارة في التفاوض على اتفاقية تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية، والسرية حول المفاوضات الحالية والتراخيص المقدمة أخيراً من قبل إدارة ترامب.

تعثرت المفاوضات بين واشنطن والرياض، وبدا أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال. لا تريد المملكة التنازل عن حقها في امتلاك أو تطوير تقنيات التخصيب وإعادة المعالجة النووية، في الوقت الذي تتمتع فيه منافستها الإقليمية إيران بهذه المعرفة والقدرة. ويعتقد السعوديون أنه ليس من مصلحتهم التفاوض بشأن هذه القدرة، وزاد الطين بلّة قول وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» في العام 2018 إنه «إذا ما طوّرت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها في أسرع وقت ممكن». بالتأكيد فلن يكون من السهل على الولايات المتحدة التفاوض على اتفاقية وفق معاييرها التشريعية مع السعودية، كما أنّ من غير المتوقع لأيّ صفقة الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي.

أخيراً، يعدّ التعاون الصيني – السعودي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصدراً للتوتر بين واشنطن والرياض، نتيجة التقاطع الحاصل بين «طريق الحرير الرقمي» (DSR) و«رؤية 2030» السعودية وما يترتب على هذا التقاطع من شمول هذه التقنيات والبرامج لتغطي مختلف المرافق في السعودية مع ما لقطاعَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأهمية والخطورة في الوقت نفسه.

ويوماً بعد يوم، كان المزيد من إدارات الدولة في السعودية، بما فيها وزارات من بينها وزارة الدفاع، توقّع اتفاقيات مهمة مع الشركات الصينية مثل «هواوي» التي تخضع لعقوبات مشددة من قبل الأميركيين الذين لا ينفكّون عن تحذير حلفائهم من التعاون مع الصينيين في قطاعات التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تنطوي على شبكات 5G. لقد أثبتت التعاملات مع «هواوي» بالفعل أنها نقطة خلاف مهمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، لاعتقادهم بأن لديها باباً خلفياً قد يؤدي إلى سرقة البيانات أو تخريبها.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عمق وكثافة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية، فإنّ من شأن ذلك أن يثير القلق والاستياء لدى الأميركيين وهذا ما عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو عندما قال: «إذا تبنّت دولة هذا وأدخلته في بعض أنظمة المعلومات المهمة الخاصة بهم، فلن نكون عندئذ قادرين على مشاركة المعلومات معهم، وعليه لن نتمكن من العمل بجانبهم».

تعدّ هذه المسألة موضوعاً شائكاً بين واشنطن والرياض، ولا سيما أن الاحتياجات السعودية ضخمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظلّ خططهم الطموحة للتحوّل الرقمي. كيف سيوفّق السعوديون بين هذه الضغوط المتناقضة ويهدّئون من روع واشنطن؟

توقف بعض المراقبين خلال زيارة بايدن للسعودية في شهر تموز عند توقيعه مذكرة تفاهم بين البلدين حول تكنولوجيا الاتصالات، والتي فسرها العديد من الأميركيين على أنها التزام بسعي السعودية للحصول على مثل هذه التكنولوجيا من الولايات المتحدة والشركات الغربية الأخرى، بدلاً من «هواوي» والشركات الصينية الأخرى.

المثلّث الصيني – السعودي – الإيراني

على مستوى الإقليم، تبدو إيران حاضرة أكثر من غيرها من الدول في مشهد العلاقات الصينية – السعودية، بوصفها الشريك الخليجي الآخر للصين من جهة، ومن جهة أخرى، كدولة فاعلة مطلّة على الخليج الفارسي بحدود تزيد عن 1500 كلم، وبعلاقتها التي غالباً ما يشوبها التوتر مع السعودية.

علاقات الصين مع السعودية وإيران معقدة، يتعيّن على القيادة الصينية التي تضع نصب عينيها تنويع بدائلها في المنطقة التي توفر الكثير من إمدادات الطاقة بالغة الأهمية، لذا فهي تدير علاقاتها بحذر مع طهران والرياض وتحرص على الحياد بينهما حمايةً لمصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية.

تكتسب العلاقة السعودية – الصينية ثقلاً متزايداً وتملك الرياض أوراق قوة في طموحها لمفاضلة بكين بينها وبين طهران، بما تملكه من موارد طاقة هائلة وسوق استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى دورها الريادي في مجلس التعاون الخليجي.

لكن بالتأكيد لبكين حساباتها الخاصة بها لانتهاجها «الدبلوماسية المتوازنة»، وهي ليست بوارد الانحياز إلى الرياض وأن تسقط من حسابها إيران البلد الذي تشترك معه في تاريخ وحضارة يمتدان لآلاف السنين، وفي الوقت الحاضر، مع 85 مليون مواطن إيراني وشرائح واسعة منهم من ذوي التعليم العالي، وموقع استراتيجي على الخليج الفارسي متقاطع مع دوائر جيواستراتيجية وازنة، عربية وتركية وروسية وهندية، هذا البلد هو المرشح المثالي لمشاريع واستثمارات «الحزام والطريق». وبينما تعدّ الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، تمتلك إيران بعضاً من أكبر احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في العالم.

لذلك لم يكن مستغرباً أن يوقّع البلدان في آذار 2021 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة ومدّتها 25 عاماً بخريطة طريق للاستثمارات الصينية في إيران بقيمة 400 مليار دولار. كما أيّدت الصين الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA)، وتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية التراجع عن الاتفاق ولا تفوّت بكين فرصة للدعوة إلى إحيائه كونه يحفظ حقوق إيران النووية ويصون السلم العالمي.

في المقابل، إنّ ما أثير من ضجة بعد صدور البيان المشترك بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في ختام زيارة الرئيس شي للرياض، والذي تضمّن انتقادات لإيران حول ضرورة معالجة برنامجها النووي، ومشاركتها في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومطالباتها بجزر الخليج الفارسي المتنازع عليها، لا ينبئ بالضرورة بتخلّي بكين عن «الدبلوماسية المتوازنة» والانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر. وهذا ما ظهر بشكل واضح من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبكين في شباط الماضي وقبول الرئيس الصيني دعوة نظيره الإيراني لزيارة إيران حين تسمح ظروفه بذلك.

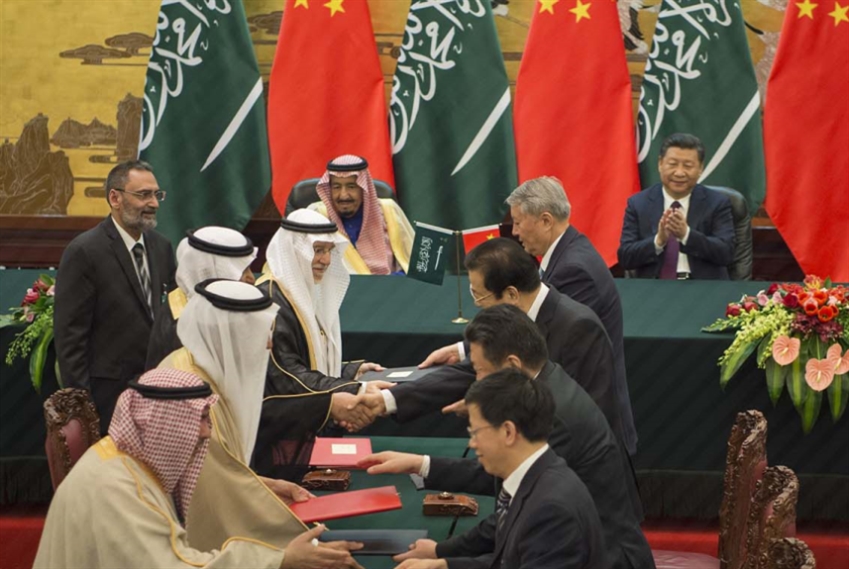

ستستمر الصين في تعميق العلاقات مع كل من طهران والرياض مع البقاء فوق الخلاف بينهما، وهذا ما دأبت عليه في السنين الماضية، فعلى سبيل المثال، خلال رحلته الأولى إلى المنطقة في عام 2016، حرص شي على زيارة طهران والرياض في الجولة نفسها وتوقيع شراكات استراتيجية شاملة مع كل من السعودية وإيران، ومنذ ذلك الحين، أجرت الصين تدريبات عسكرية منفصلة مع إيران والسعودية في عام 2017 و2019.

في التحليل النهائي، يمكننا أن نستنتج أن لكل ركن من أركان المثلث الصيني – السعودي – الإيراني وزنه وحساباته الخاصة به، وبالتأكيد فإن الطرف الصيني له الوزن الراجح، وبالتالي لن يستطيع الطرفان المتنافسان إملاء إرادتهما عليه، وسيتصرف الصيني مع كل منهما وفقاً لخياراته. ستبقى المملكة، بمواردها الضخمة ومشاريعها الواعدة، في أولويات بكين واهتماماتها، لكن يطغى على العلاقة بينهما طابع التجارة والاستثمار. في المقابل، صحيح أن موارد إيران ومشاريعها ليست بالقدر نفسه مع مثيلاتها بالسعودية، لكن العلاقة مع طهران تختلف من حيث النوعية، فبالإضافة إلى التجارة والاستثمار ثمّة علاقة لها طابع استراتيجي يتعلق بنظرة الصين إلى إيران ودورها: «إنها قوة إقليمية فعالة في النضال ضد الهيمنة الأميركية» وجزء من منظومة جيوسياسية أوسع تتمثّل بمعاهدة شنغهاي التي باتت إيران عضواً كاملاً فيها، وهذه المنظومة ترفض الأحادية الأميركية وتتطلّع إلى عالم متعدد الأقطاب.

السياسة الواقعية السعودية (Saudi realpolitik)

على الرغم من أن المملكة هي آخر دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين بعد عقود من العداوة والقطيعة الكاملة، لكنها الدولة التي أكدت نفسها بسرعة قياسية باعتبارها الشريك الأوّل لها في المنطقة، وعلى مدى 33 عاماً من التعاون المشترك باتت الصين حاضرة بقوة في مختلف مفاصل المشهد السعودي.

عماد العلاقة بين السعودية والصين اليوم هو النفط، وأن التدفق الموثوق للغاز والنفط والموارد الطبيعية الأخرى أمر بالغ الأهمية لتنمية الصين وأمنها. يدرك السعوديون أن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وبالنسبة إليهم فإن التبادلات الاقتصادية فوق كل شيء. ويتمثّل التحدّي الرئيسي لهم في تعويض الانخفاض في الواردات الأميركية بسبب انفجار النفط الصخري في الولايات المتحدة والحفاظ على الدخل لاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، كما أنها طريقة مناسبة لتنويع تحالفاتهم وتوريداتهم.

الأمر الآخر المثير للاهتمام في العلاقة بين الصين والسعودية هو موقع المملكة الاستراتيجي على البحر الأحمر، وهو قناة رئيسية للتجارة البحرية بين الصين وأوروبا وارتباطه الوثيق بطريق الحرير الصيني البحري الجديد.

يعمل الصينيون على جبهات متعددة للحفاظ على تدفق النفط. يجب تحميل النفط السعودي المتّجه إلى الصين على ناقلات في الخليج الفارسي، وعبور المحيط الهندي وشقّ طريقه عبر مضيق ملقا قبل دخول بحر الصين الجنوبي. هذا بطبيعته محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى الصين.

لا يمكن استبعاد أن يكون الصينيون قد ناقشوا مع السعوديين في مناسبات مختلفة إمكانية ربط خط أنابيب سعودي – إيراني بالصين، ربما عبر أفغانستان. وهذا من شأنه أن يعزز أمن الطاقة في الصين من خلال تجاوز المحيط الهندي حيث الوجود البحري الغربي قوي.

من جهتهم، ينصبّ اهتمام السعوديين على تدفق عائدات مبيعات النفط والغاز والحفاظ على قيمتها، ويدركون جيداً أن العقوبات الغربية في ظرف ما يمكن أن تعرقل التدفق الحر للدولارات، كما تساورهم الشكوك مع غيرهم حول قابلية بقاء الدولار كعملة عالمية مهيمنة على المدى الطويل. كان الرئيس شي صريحاً خلال زيارته للرياض بدعوة قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعامل مع بورصة شنغهاي واستخدام اليوان الصيني بدلاً من الدولار، إن فكّ الارتباط بالدولار، وإن لم يكن وشيكاً، إلا أنه أصبح في الأجواء وبات موضوعاً للنقاش بشكل متزايد في عواصم الشرق الأوسط وآسيا.

هذه الشراكة الثنائية المزدهرة بين السعودية والصين، والتي تشمل عدة مجالات حيوية، إلى أيّ مدى يمكن أن تتوسع وتتخذ أبعاداً أمنية أكبر؟ بمعنى آخر، هل ثمّة حدّ معيّن للتعاون الصيني – السعودي إذا ما تمّ تجاوزه فإنه يعدّ استفزازاً للولايات المتحدة؟

تقدّر المملكة علاقاتها مع الصين، لكنها تدرك حدودها جيداً، إنها علاقات تجارية بالدرجة الأولى، وهي تدور حول النفط، وهناك القليل من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لن تحلّ بكين محل واشنطن في نظرة الرياض للعالم، حتى لو مهما تعثرت العلاقات الأميركية السعودية في أي ظرف من الظروف.

لكن لماذا علينا أن نستبعد هذا المسار بالنسبة إلى الصين، فهناك العديد من العلاقات والتحالفات العالمية، على الصعيد الثنائي، بدأت بهذه الطريقة ثم توسعت إلى مجالات أخرى، وبالتحديد بين الولايات المتحدة والسعودية، كانت البداية من النفط، إذ يدين اكتشاف النفط السعودي للشركات الأميركية، وتوسعت العلاقات بين واشنطن والرياض لتصبح في جوهرها علاقات أمنية وتحالفاً استراتيجياً يربو على مدى قرابة الثمانين عاماً.

في السنوات الأخيرة، زادت الصين البصمة الأمنية في منطقة الخليج وحولها: أُرسلت القوات البحرية الصينية إلى خليج عدن (لمكافحة القرصنة البحرية)؛ زارت السفن الصينية موانئ الخليج. افتُتحت قاعدة دعم بحرية وجوية في جيبوتي، أول قاعدة للصين خارج حدودها. تولت الصين إدارة ميناء غوادر في باكستان، وأجرت مناورات عسكرية مشتركة مع إيران وروسيا كما أجرت مناورات عسكرية في تشرين الثاني 2019 مع السعودية.

في العام 2021، ذكرت شبكة «سي إن إن» أن بكين تدعم جهود إنتاج الصواريخ الباليستية المحلية في السعودية، وهو مثال على ذلك. أيضاً، في بعض المجالات المتخصصة، مثل الطائرات المسلحة بدون طيار، قام الصينيون بمبيعات لتطوير أسلحة السعودية، وسدّ الثغرات التي اختارت الولايات المتحدة عدم سدّها للرياض.

لدى واشنطن مخاوف كبيرة بشأن الجوانب الدفاعية والأمنية للعلاقة الصينية – السعودية، وبحسب ما نقل جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في برنامج الشرق الأوسط التابع لمجلس المحيط الأطلسي، لقناة «الجزيرة»: «التحدّي الذي تواجهه الولايات المتحدة، في ما يتعلّق بالعلاقة الصينية – السعودية، هو أن بكين أسهل في التعامل معها من منظور الرياض». «إنها تنظر إلى الصين على أنها متّسقة سياسياً، وتمتنع عن إلقاء محاضرات على الرياض حول قضايا مثل حقوق الإنسان ولا تفرض قيوداً مرهقة على المستخدم النهائي على المعدات العسكرية».

مع ذلك، من غير المرجح أن تتحول الرياض الآن أو في المستقبل القريب، إلى الصين كبديل عسكري للولايات المتحدة بصفتها الضامن الدفاعي للسعودية، إذ بالرغم من مواردها، لا تزال المملكة تعتمد بشدة على الولايات المتحدة، والحديث عن احتمال خروج أميركي من الخليج مبالغ فيه، كما أن مثل هذا الاحتمال سيشكل تهديداً كبيراً لأمن المملكة، إذ لا يزال نظام الدفاع الجوي السعودي غير قادر على الدفاع عن أراضي البلاد من الهجمات المعادية، على غرار ما حصل في بقيق في أيلول 2019، والأولى من ذلك، يفتقر هذا النظام إلى القدرة الأحادية لحماية الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد السعودي.

وينقل غوردون غراي، السفير الأميركي السابق لدى تونس، في مقابلة مع «الجزيرة»: «نظراً إلى أن الجيش السعودي يعتمد بشدة على المساعدة الأميركية، والتدريب، وقطع الغيار، فسيكون من الهزيمة الذاتية للسعوديين أن يتطلّعوا إلى الصين لتحلّ محل الولايات المتحدة في هذا المجال».

يدرك القادة السعوديون أن الصين لا تمتلك القدرات اللازمة لتوفير بديل موثوق به للمظلة الأمنية للولايات المتحدة في الخليج أو الشرق الأوسط الأوسع، وبالتأكيد فإنهم غير مستعدين بأي حال من الأحوال للمخاطرة بأمنهم، وفي نبرة لا تخلو من التهكم والتحريض يقول السفير غراي إن «الأصول العسكرية الأميركية في الخليج ستساعد في الدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا ما تحقّق سيناريو الكابوس – هجوم تقليدي من إيران، أول مكالمة هاتفية سعودية ستكون مع القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) وليس مع بكين».

أمر آخر، لا تريد الصين أن تحل محل الولايات المتحدة كضامن استراتيجي لأمن دول الخليج العربية، تمثل ساحة الخليج منطقة نائية بالنسبة إلى بكين لا تتمتع بالأولوية كما هي الحال في بحر الصين الجنوبي، ومع ذلك يمكن للصين أن تستفيد من المخاوف السعودية في ما يتعلق بحليفتها التقليدية الولايات المتحدة لدقّ إسفين بينهما وتحاول أن تملأ الفراغ وتوثيق علاقاتها مع الرياض على حساب الولايات المتحدة.

لا مجال للمقارنة بين حجم الجيش الأميركي وحضوره في منطقة الخليج مع الحضور العسكري الصيني إذا ما وجد، باعتبار القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي هي أقرب إلى القرن الأفريقي منها إلى الخليج، بالإضافة إلى عمق العلاقات العسكرية والسياسية للأميركيين وقدرتهم على العمل بشكل مشترك مع الجيوش الصديقة، كل ذلك يفوق قدرة الصين على المنافسة، على الأقل على المدى القريب والمتوسط.

ينتاب السعوديين شعورٌ بالقلق من انكفاء الأميركيين عن الشرق الأوسط واحتمال ترددهم في التدخل في الأزمات في حال حدوثها. ولتفادي هذا الانكشاف ولتضييق نطاق المخاطر، تعمل الرياض على مسارات متوازية: تعزيز قدراتها العسكرية المستقلة وتنويع العلاقات الاقتصادية والعسكرية بقوة مع اللاعبين الخارجيين الرئيسيين. ولتعويض تراجع الدعم الأمني الأميركي على المدى القريب، ستسعى السعودية بشكل متزايد إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وحتى تركيا. وتأمل أن يتمكن هؤلاء الشركاء الآخرون من ضخ استثمارات كبيرة في صناعة الأسلحة السعودية المتنامية. في النهاية، قد تميل المملكة أيضاً إلى تعميق علاقاتها الدفاعية مع الصين وتوسيع برنامج الصواريخ الباليستية الذي تطوّره بمساعدة بكين.

من الواضح أن منظومة التحالفات القائمة التي تربط المملكة بالقوى الدولية لم تعد على حالها كما كانت في السابق، لقد رأينا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة لم تعد جيدة، لدرجة أن واشنطن كررت عزمها على «إعادة تقييم» العلاقات مع العائلة المالكة السعودية، ولا سيما بعد انخفاض حصص إنتاج «أوبك+» بعد الحرب في أوكرانيا والتي، وفقاً لجو بايدن، تعود بالفائدة على روسيا فلاديمير بوتين، بينما دخلت علاقات المملكة مع الصين منعطفاً جديداً وباتت أكثر سياسية واستراتيجية في السنوات الأخيرة.

يمكن تفسير هذا التغيير التدريجي البطيء في السياسة، في دول الخليج العربية عموماً وفي المملكة خصوصاً، من خلال أكثر من عامل: وصول جيل من القادة إلى السلطة مدفوعين برؤية طموحة لبلدهم ومدركين تماماً للتوازنات المستجدة على الساحة الدولية، فقبضة الغرب تتراخى فيما ترتفع أسهم الشرق.

أخيراً، بقدر ما تؤشر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعيداً عن التفاصيل، إلى الرياض، والقمم الثلاث التي شارك فيها، على رغبة المملكة بتظهير صورتها كقوة صاعدة وفاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية، فهي تظهر كذلك حرص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عدم وضع كل بيضه في سلّة جهة دولية واحدة، وأن بلاده سوف تنتهج سياسة خارجية متعددة الأبعاد والعمل على تنويع الاقتصاد السعودي، والأهم من ذلك كله السعي إلى استعادة الحظوة عند الأميركيين من خلال تذكيرهم بأن المملكة لديها أصدقاء أقوياء يمكن أن تتحوّل إليهم في عالم يتّجه بشكل متزايد ليكون متعدد الأقطاب.

* أستاذ السياسات الدولية في الجامعة اللبنانية